前言

日前在網路上看到『最後一天在越南』紀錄影片。

1975年四月,越南共和國淪亡,我在北越共進入西貢的炮聲中離開。

在影片中可以進一步瞭解當時美國對撤出越南難民的用心和道義感,令人感動欽佩。

影片敘述詳細,經由訪問當時美國大使館、領事館有關官員及新聞記者或難民訪問影片彙編報導,故事驚心動魄。

我撤返回台灣時,被告知不得參與任何有關越南撤退的討論會,或任何檢討會。越戰撤退與當年國民黨大陸失敗情況類似,大概是恥於借鏡。

下面謹附「那年 我離開越南時 」一文,是越南回台灣七年後撰寫,刊於台灣新生報,2005年改寫為本稿。在台灣多年裡,我未曾讀到過有關越南撤退的其他文字。

清,顧炎武說,除非文字,一般人對往事記憶不久,不過:「五十年耳!」。今年是1975越戰終止四十年,記憶已將消失了。

---------------------------------------------------------------

附:『那年 我離開越南時』

今﹝2005﹞年是越戰終結第三十年。

時光劃過每一個流轉的時代,往往把悲慘壯烈的世事烙在歷史的長廊上,人們在累積太多的記憶裡後, 隨時空改變,僅祇偶而扮演一名穿透時光遂道的過客,或僅泛起嘆息或淡忘的沉思。

一九七五年的四月三十日上午十時十五分,一輛北越編號八七九的戰車,上面疲憊邋遢的北越士兵,揚著紅底黃星旗幟,在勝利的歡聲中,率先繞過南越共首都西貢百年的天主大教堂,直驅總統府﹝獨立宮﹞。

從這一刻起,曾經過艱難奮鬥,擺脫了多年法國的殖民統治,爭取到獨立的越南共和國,從此淪亡。這場自一九五四年開始的南北越南多年糾纏的越戰,宣告結束。

這場浩劫,多少人,多少事,盡在其中。在西貢﹝今胡志明市﹞失陷的前夕,我在中華民國駐西貢大使館的武官處服務。

從一九六四年美國的採取一切措施,強調阻止北越向南越進行的侵略行動,到一九七五年改變了政策,改說「否決再對遭受北越進攻的越南共和國的軍事援助 」。

美國已看出這場既定「旨在阻檔北越侵略,不求勝利」的越戰,終將注定失敗。如果繼續援助南越,祇有延長戰爭,增加犧牲。美國最後終於從長久的疲憊,陷於尷尬的時刻,自泥淖中退出 。

二年前,在美國總統尼克森一面私下,給南越總統阮文紹諸多的承諾和保證的同時,另一面在和北越談判桌上,放鬆條件,一手主導下簽訂了巴黎停戰協定。

美國干預越南事務三十年,軍事介入越戰長達十年之久。

美國務院說「越南的經驗是一個錯誤」一位越南的外交官忿怒的說:「你們在一九五0年起,利用越南來牽制中共,現在你們認為是錯誤了,那就別逃走,必須接受錯誤的後果!」。

轟炸胡志明小徑徒勞無功

多年以來,美國投入龐大的人力,物力,以精良的部隊,使用高科技武器,始終無法屈服那些生於斯,長於斯,前仆後繼的越共。雖然美軍大兵從地道中抓到一些十八,九歲的男女民兵,看起來個個羸瘦單薄,弱不禁風,逼供時把他們的頭按進水裡,在極度的恐懼和痛苦下,往往也逼不出一絲的情報。

長久以來,這些北方來的戰士,人人都是為堅持「民族解放」的理想獻身奮鬥。

在山林中或是鄉村的北越部隊和民兵,經年從潮濕泥濘中的「胡志明小徑﹝ Ho Chim-ing Trial﹞」 扛著一箱彈藥,一桶汽油,或幾個人抬著一隻拆卸的炮管,躲過美機轟炸,在叢林中將這些物資送向南方,建立他們綿密的補給站。 在一次美國高空 U-2偵察機獲得情報顯示,北越在貫穿南北的胡志明小徑一片地區,有大量部隊集結。十六架B-52 轟炸機群從關島起飛,將那一百哩範圍的森林地區夷為了平地。第二天 U-2機再前往空照驗收成果時,北越河內電台廣播說:「美帝的飛機損壞了大量人民的天然森林資源,卻僅祇殘殺了我們堅守陣地的數名戰士而已,我們將會永遠留在這塊土地上。」

原始戰法與高科技武器之間

峴港﹝ DANANG﹞ 是南越北面重鎮,美越空軍駐防了大批飛機,戒備嚴密。越共利用抓來的兔子,在牠們身上綑帶炸藥,經過烈日下酷曬後,從機場外四周放進基地,兔子本能的跑到飛機下面陰涼地方停住。這時候躲在遠處的越共從容的等待爆炸。

西貢是一個四通八達的都市。越共的特工白天隨著趕早市賣貨物的人潮進到市區裡活動,晚間離開回到山區樹林中躲藏,避免夜裡戒嚴時間的戶口盤查。

為阻止越共的潛入,美國越戰專家發明一種紫色化學藥水,用空軍 C-130 飛機在越共隱藏的山林區噴灑,稱作紫色任務﹝Purple Flight﹞。在上空噴灑後,叢林的樹葉枯落,地面一片光禿,紫色藥水沾在人手臉上,長時間不會褪去。迫使越共無所遁形,不敢再混進入西貢。

幾天之後,越共白天又再恢復進城。原來他們用了森林裡一種垂手可得,搓揉後產生泡沫的苦楝樹皮,洗退了臉手上的紫色。原始的草藥竟破解了高科技的符咒。

越南的作戰,美國國內動員二十萬各種專業,投入越戰的後勤支援,是一場高代價的科技武器,對抗低成本原始戰法的競賽。

一分鐘的拍賣會

西貢是一個充滿浪漫情調的都市,法國人在的時候稱作「東方的小巴黎」越戰期間美國駐軍最多時高達五十萬人。

在西貢街上的酒吧,聲色場所,街頭上所見都是美國軍人,市面上充滿了美國物品。常見一些小販,手裡拿著袋子,祇要付出二元美金,可以伸手到袋子裡碰一下運氣。你可能摸出一隻全新的浪琴牌軍用手錶,再付五元,在另一個口袋裡可以摸出一副飛行太陽眼鏡。

西貢有一處叫做「金邊市場」,有人說:「除了飛機大炮外,在那裡幾乎可以買到任何的美國東西」用五十元,可以買到整套戰地使用消毒包妥的療牙器材。一個美國大兵領不到他合適尺碼的衣服時,補給官會叫他到金邊市場去買,再由美國政府來付款。

C-5A巨型運輸機自美國載運來大量的美軍生活用品,包羅萬象。在鄉下的某些偏僻地點,常舉行「一分鐘拍賣會」一車大木箱的外面除標示物品料碼外,無從知道裡邊是甚麼東西。可能是一箱子的戒子,手錶,也可能是整箱衛生紙或保險套。這些東西都是來自美軍的軍中福利站 ﹝Post Exchang﹞美軍軍部雇用當地人駕駛,他們道路熟悉,常把載運物資的卡車開到不知去向。

馬援大將不敵娘子軍

在西貢市郵局的大廳裡,掛著一幅漆畫,上面描述越南的民族英雄徵女王,騎著大象,追趕那位中國史書上所稱「馬革裹屍」的漢朝「伏波將軍」馬援,棄甲曳兵,匿旗息鼓的兵敗景像。

在我們的歷史常識中,越南在古代一直是中國的蕃屬地,每年來中國朝貢,向大漢天國稱王,事實上,自漢唐以來,越南對中國南面邊境的騷亂,並不亞於來自北方的匈奴。 一般而言,南越是一塊富庶地方。但在北緯十七度以北的北越地區,多丘陵,土地貧脊,缺乏糧食,主要的食米依靠來自南方。自二次世界大戰結束劃分南北越後,內陸貿易中止,傳統的「南米北運 」從此截斷。三年後北越人口中,有百分之十二,約一百五十萬到兩百萬人死於飢餓。

湄公河發源於喜馬拉雅山的西藏高原,浩瀚流向南方,南越人稱它為「九龍江」,在南方的入海處分流,形成一年三熟富饒的三角州,促成南越較高尚和舒暢的生活方式。西貢是富庶的首都,北越河內發動這場相當低水準的戰爭,全力來征服南越,解決長期缺糧的困難也是主要的原因。

部隊「 太子兵」和「影子兵」

越南部隊裡有一個普遍現象,尤其在美國撤軍以後停止了援助,補給短缺,兵員不足,在裝備器材上消耗龐大,也缺乏有效的管理修護能力。無論飛機,大炮或是戰車,少有修理,祇換零件,造成龐大的浪費。在空軍的辦公室裡,我見一個士兵用美援的衛生紙來擦拭他長官的桌子。

部隊兵員有兩類是虛有的;一種是「太子兵」,另種一是「影子兵」。太子兵應召報到後,付出代價就可以離開軍隊,回去從事原來的行業。影子

兵則是名冊上有名而無其人,就是所謂的「吃空缺」。

德國曾經把一批經過叢林遊擊戰訓練,每隻價值六千美元的軍犬,送到越南,分配到越南部隊裡,參與作戰。六個月後專家來驗收這批軍犬作戰效果時,發現在那年春節過後,全數都已被越南兵宰殺吃光了。

越南軍人在傳統的民俗節日裡,如舊曆年,中秋節等都不願出擊作戰,美軍顧問在擬訂作戰計劃時,往往把這一天排除。

西貢如鐵桶般的被包圍

南北越爭戰多年,在一九七五年的二月裡戰況高昇,急速惡化。

一九七三年巴黎停戰協定簽訂後,五十萬的美國部隊陸續撤離,同時終止對越南的援助。但國內反越戰聲勢並未低盪,要求撤回美國子弟,談判換回數千名仍在北越手中的美國戰俘,為了要讓河內更滿意些,國會說阮文紹總統當政,戰爭便會繼續打下去,阮文紹下台,更有利進行在巴黎的和談。

一九七四年的春節後,北越在有利的雨季開始發動攻勢,僅以一個正規師留守北方外,將十八個兵步師全部投入南侵戰場。

南越部隊節節退敗,情勢緊急,許多都市相繼失守,最後的決戰已成山雨欲來之勢。南越在彈藥補充,燃料短缺下,集中兵力,決定由中原高地往南撤離,企圖固守第三軍區所在地的首都西貢防線。這一舉措,造成人心恐慌,軍民意志動搖,紛紛不戰而退。 自峴港棄守後,加速了後來的全局的挫敗。

峴港撤退時,一座監視北越最現代化的雷達站未及破壞,修護人員先就逃離,飛機無法起飛。可供作戰的F-5E/A、A-37及直昇機等各型飛機一百六十二架,戰車四百輛和大量的重要裝備就地放棄。軍人換穿短褲,打赤膊,攜帶家眷,混雜在難民潮裡盲目的南下逃亡。 北越每攻占了一個城市後,下一個撤成為空城。

我大使館的行動

一九七五年三月十二日,北越第六次增援進攻,南越部隊除在西貢以北的春祿有過一次兩晝夜的激戰外,已潰不成軍。北越正規軍以十四個配有戰車的步兵師,將西貢外圍防線團團圍住。

大批特工已滲入市內,掌握了城內兵力,交通,人文狀況。大量的小型武器以拆卸方式帶進城內,等待時機,裡應外合。

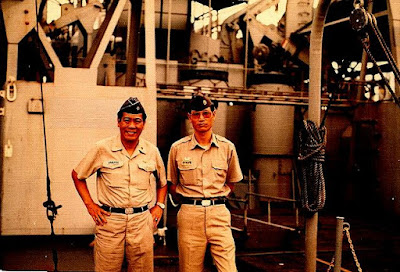

三月下旬,我國大使館奉命將非必要人員及眷屬撤離到曼谷待命。我和陸軍副武官黃肇南少校在四月四日遷往打高街,朱武官住樓下,我二人住二樓,相互照應。樓下門前有沙包堆成的碉堡,日夜有國內派來的憲兵警衛。

四月五日晚上,朱武官從外面回來,手中拿著一疊電報,向著二樓對我說:「第一件事,蔣總統﹝介石﹞去逝了。第二件事,歸仁下午丟掉了,情況很不好!」。

第二天使館內設立靈堂公祭蔣公。越南許多政要前來弔唁。副總統陳文香擦著淚在簽名簿上用中文寫下感懷的話,韓國大使金榮寬也以中文簽下「 英魂常存 」四字。

我白天裡忙著準備應變,晚上收聽播廣,設法了解戰局的發展。西貢有一美軍電臺,每十五分鐘播報一次新聞,但因受政府管制,對每日戰況的報導多不夠詳盡。北越的「前線解放﹝英、越語﹞電台」捷報迅速,雖然常誇張戰果,可信度仍高。

此外要了解較完整個戰局,有每週的二、四上午在美軍顧問團舉行的簡報可以聽取。美軍有十分完整的情報來源彙報系統。

四月十五日午夜,被隆隆砲聲驚醒,急到窗前觀望,看見北面硝煙四起,火光滿天,十六哩外的邊和機場遭到猛烈攻擊,許多飛機和一座彈藥庫被炸,見到黑夜中許多直昇機在砲火中緊急起飛逃離。跑道被炸,戰鬥機癱瘓無法起飛轉降到附近西貢的新山一機場,損失嚴重。 新山一機場已是南越可以控制下的最後一個重要空軍基地。

越南空軍在三月一日到四月三日的一個月裡共計損失飛機三百九十八架,其中絕大數量是沒有足夠油料,無法起飛,全部放棄。

叛敵飛行員轟炸總統府

四月二十四日上午八時,我在打高街樓上,忽聽見附近有飛機轟炸聲,連忙向窗外看,仰頭見一架南越空軍F-5A戰鬥機,正向距我不遠的總統府低空攻擊,附近地面防空火砲向飛機射擊,警報也立刻響起。

這架飛機來回俯衝炸射兩次,低空逃走。祇見有一枚火箭命中總統府大樓的東北角上。據說當時阮文紹總統正在府內召開會議。

這次轟炸是一位南越飛行員在叛逃飛往北越前的作為。不久電台廣播說是一次「獨立事件」要市民不要恐慌。

南越政府的空軍在美國撤軍後,仍擁有各型飛機約一千七百餘架,北越雖有俄製米格機,但空中武力薄弱,其後勤器材裝備,飛行員技術能力,無法和南越空軍抗衡,一直以消極綿密的防空火網,對抗空中來擊。

北越飛機主要部署在北部河內地區,這次南下作戰幾乎沒有使用空軍支援。在一九六七年的一年裡,美國在空中任務中損失二百九十架飛機,絕大多數是被地面防砲和地對空薩姆飛所彈擊落。

不久前自峴港和百里居等地失守後,北越在擄獲大量留置下來的美國飛機,裝備,便號召南越飛行員投誠。這些投誠的飛行員中,大都是因家屬都被淪陷在北面地區。

北越利用這一些投誠的飛行員,來協助訓練北越飛行員駕駛美製飛機:祇經過地面簡單的講解,練習在跑道上滑行數次後,便由投誠的飛行員領隊飛向南方作戰。使用這一種兵力作戰,對地面的攻擊或可達到一些效果,若遭遇到空中的飛機欄截,稍一纏鬥,無疑的個個成為活靶,這種大膽奇特的作為在航空史上實所罕見。一般即使有經驗的飛行員,換飛另一型飛機,需要三到四個月時間方有能力作戰。

北越也出現過機擊落美機的英雄,有一位飛米格十五機的 TRAN HANH 少校,曾擊落過美軍 F-105D二架。

撤退難民‧ 橫屍遍野

三月二十八日,我政府派出二批共四艘運輸艦從左營先後出發,駛往峴港,宣稱任務協助越南撤退難民,實際上是適機撤僑。

當首批兩艘艦運輸抵達越南海域時,峴港已在二天前的三月三十日棄守。兩艘艦便改航南下西貢,駛進河道狹窄的西貢河,停靠在新港﹝NEW PORT﹞軍用碼頭。第二批另兩艘艦到達後停泊在西貢外海待命。

蜆港棄守之前已呈一片混亂。北越不時以迫擊砲向海岸港口,機場四周射擊。當時美國雇用二艘商船前往搶救助難民,但無法靠岸,停泊近海上。岸上盈千累萬的難民爭奪駁船上船,無數的人墜入海中,一片哀號,海面到處浮屍,慘不忍睹。

救難的飛機到達蜆港,降落跑道上,被上萬的難民圍住。飛機不敢停留,一邊滑行,一邊由機員把難民一一拉上飛機,調頭起飛,已無救難而言。 一位我國安全局派越的陳上校,由百里居逃回西貢,在大使館敘述逃亡經過時,激動得當眾哭泣。有一高姓華僑夫婦在蜆港搶登最後一艘船時,慌亂中失散六歲的兒子,在大使館客廳向許大使說逃亡經過時,那位太太因悲傷過度,精神失常,在坐椅上小便失禁,情境令人同情。

我政府派運輸艦來越的事大使館一直保密,但是當地華文報紙卻已公開,台北電視新聞都已公開報導。 四月初,上萬的僑胞湧入我們大使館,申請辦理華裔身份證明,以便能搭來艦去台灣。

在吳廷炎執政時代,實施「越南化」,規定凡是在越南出生的華人,便算是越南公民。禁止公民離境後,除少數知名僑領外,使館無法認定華僑身份,祇得凡是會說華語的人,一律發給所謂的「紙張﹝ 華裔證明﹞」,有紙張證明方許可登上運輸艦。

在國內國防部服務的溫伯勳少校的家人,從華埠提岸,攜帶簡單行李來武官處,表示已放棄一切世代家產,請求幫助他們上船去台灣。

我對他們說尚未得到離越命令,請他們暫回。溫少校的父親說:「白天我們在大使館牆外面等待,晚上睡在你們辦公室裡好嗎?」他們擔心大使館一旦撤離,無法獲得通知。 結果他們家人淪陷在後五年,每一人付出七兩黃金獲准離開。溫少校現在華航服務。

一日,華航駐西貢分公司舒機春經理領著十多位當地年輕女雇員來使館。他凝重的說,這些女孩子若不能離開,後果必然悲慘,要求我為她們辦一張與館員結婚的「證明」,以便可以上船。

三月二十六日提岸知用中學教師李樹恆,在學校園內被兩名偽裝學生的北越女特工射殺。李樹恆是越南華僑,國內政大畢業,返回越南在僑校任教,他太太黃漱梅嘉義人,也是一位教師。

事情發生後,因為她們在越南出生的兒子是越南公民,不得離開。許多僑社邦長﹝僑領﹞,僑校校長和文化人士都各別接到恐嚇信,要他們「配合解放,戴罪立功」皇皇不可終日。

外交道義何價?

越南海軍派一位

NUG少校,陪我和由台灣趕來的海軍楊榮生上校去新港碼頭, 建立我們來越運輸艦與越艦之間通訊網,以備必要時相互支援。

運輸艦抵達後我多次開車通過新港碼頭一處側門,那裡平時僅有二名越南士兵閒散的輪流看守,多次通過都和他們以簡單越語寒喧,或贈送一些煙酒,故而熟悉。

我向大使許紹昌建議,可經由這一管道,用小車以化整為零的方式,先送一部分僑領上船,等待情況變化。

大使他說:「中越為反共盟邦,在這個時候若將他們的公民﹝指越籍華人﹞ 送出去,將來如果我們再回來,怎麼向越方交代?」。

我向許大使強調目前西貢已兵臨城下,越南政府已無暇顧及,可先讓僑胞上船做必要先期行動,西貢不守,帶他們去台灣,戰況好轉,他們仍可下船回來。否則一旦情況緊急,我們即使公開撤僑在時間上就來不及。

許大使是一位資深外交官,1950年韓戰期間,他是駐韓國釜山領事館參事,應該有一定的危機意識,但是他反對我的建議。 他特別指示,無命令前暫不允許任何華僑登我運輸艦。

他說的「將來如果我們再回來」的說法,無可置疑,是以千萬僑胞的命運在作賭注。 我認為西貢失陷已在眼前,越南共和國將澈底淪亡,我們還會回來?

我每日向大使報告局勢發展,而他似乎不能了解越共主力已集結在距西貢一百哩邊境上的危境,隨時都可能對西貢發動總攻擊。

越南副總統阮高基﹝曾任空軍總司令,訪問過台灣﹞在電視上信誓旦旦的呼籲,全民一律留下,堅守西貢。並說:「祇有懦夫才會跟美國人走」。兩天後,淪陷前的四天,他卻從美國大使館房頂上搭上直昇機,飛到美國第七艦隊西貢外海待命的航空母艦上去。

二十餘年後的一九九六年我在洛杉磯機場見到他,那天他穿著一身牛仔衣,但未如過去留著的八字鬍,他那天正在機場接機。在西貢時我和他會見過幾次。

我在服務空軍作戰部隊,執行過多次作戰任務,也曾與敵機面對面遭遇過,但從未經歷過地面作戰,和面臨這樣危急不安的局面,內心擔憂。

在大使否定僅安排部分僑領先登我運輸艦建議後,我用越海軍NUG少校借來一輛軍車,私下將十六名年齡十餘歲華僑男孩子﹝均為僑領子弟﹞,經由那處軍港側門送到運輸艦上。

三天之後,潛伏在西貢市內的北越特工,夜間向新港內的我運輸艦發射火箭炮,迫使我兩艦緊急離港,駛往東南方的頭頓海外停泊。此後越南的僑胞未再有機會上船。

NUG少校是越南海軍艦隊通訊官,為人沉默,相處幾日後,彼此有了一份患難與共的感覺。完成艦上通訊建立後,我問他是否回艦去。他說:「

我的艦已奉命出海。原想回平隆家鄉,平隆已經失守,不知道我家人現在何處」我問說你是南越海軍,家人會不會受到迫害。他說:「 Positive﹝肯定的﹞!」

那些天西貢報紙報導,越共正淪陷的順化和峴港兩地,已展開清查。我贈他一百元美金,一箱速食麵和一件香港衫,他黯然離去。

越共火箭逼退我運輸艦

頭頓位在西貢東南一百二十公里地方,分前後灘,後灘是一個大漁村。 前灘風景美麗,在法國殖民地時代是一處幽美休閒勝地,有碧藍的海水和一片寬闊的細白沙灘。我們兩艘運輸艦駛往頭頓靠岸待命。後來北越照明彈警告我艦,被迫退到離海岸六浬位置待命。

由台灣赴越前往救難,撤僑的兩批四艘救難艦,依原來計劃,以每艦裝載五千人計算,應可裝載兩萬難民。而第二批後來的兩艘艦因為一直停泊海外,卻意外的從大海中把海上逃亡的許多小漁船,舢舨上載滿的難民救起。

難民中,除越南老百姓外,也有許多攜械逃亡的散兵軍人,份子複雜。在救起之前,我艦先放下水兵登上漁船,清繳武器後放下繩梯,讓他們攀上艦來。

一位越南空軍飛行員,在越共入城前,駕一架直昇機,帶著家眷逃向海上。他原是想尋找美國航艦降落,最後油盡降落到我們的運輸艦上。這位飛行員後來留居台灣,進入遠航公司。

我艦在回航台灣途中,將這架直昇機改成了我國標誌,並發電國內。但是船尚未駛抵達台灣,美軍顧問團已向我政府討回這架飛機,相信美方事先就已截獲到我艦發出的電報。

在五月八日,我運輸艦先後駛回台灣左營港。其中除在新港先送上的十六位青少年外,計劃可接運二萬難民的四艄運輸艦,僅帶出一千七百餘人,而這些人全數是在海面外逃的漁船上救起。

我們決策階層未能認識美國放棄越南的意圖,美國和北越簽署巴黎協訂的警訊。

我們傳統僵化的外交道義考量,和長久習於越南多年戰亂的茍且心理,未能洞燭機先,當機立斷,終於未能依計劃及時救出一些僑胞,派船撤僑的任務是完全失敗的。越共在廣播中公開宣稱:「限帝國主義國家立刻離開越南的領土」並揚明他們「四月三十日進入西貢」。

蜆港總領事陳維逃到西共貢,在使館大廳裡向許大使報告離開蜆港的情形,驚心動魄。他反復的說:「一切都來的太快蜆港總領事陳維逃到西共貢,在使館大廳裡向許大使報告離開蜆港的情形,驚心動魄。他反復的說:「一切都來的太快!」。

全部駐越人員回到台灣後,未聞政府對越南的淪亡,我駐越南各單位在危機處理得失上做一檢討。

越南淪亡許大使豈有責任。監察院彈劾,說他帶回多輛私人新賓士車。許大使使僅有的一輛T0YOTA舊轎車,因他的司機去向不明,由我駕送上運輸艦帶回。而其他指控也全非重點,更非事實。

富國島上槍斃特工

在先後不到兩個月的時間,南越作戰節節失利,二十多個重要都市相繼失守,難民潮順著貫穿南北的一號公路湧向南方。南越政府為了收容流離失所的難民,在最南端的富國島上設立難民區。

在一九四九年國民政府大陸撤退時,黃杰將軍率領一支三萬國軍部隊退守越南,曾寄居富國島三年後始撤退到台灣。

從三月下旬開始,各省難民匯集到富國島上,人數已到達十萬人。島上生活條件極差,物資缺乏,僅可供一時安身。更嚴重的是越共潛伏其中茲擾騷動,製造事件。

一日我去新港碼頭,見我運輸艦應越方的要求,運送六十頓食米去富國島,另外在甲板上另外看見停放著十具薄木空棺材。艦長說棺材是難民區指揮官阮文善上校特別要求運往的。

船抵富國島後卸下棺材,排列在沙灘上。見由士兵押來十個男女越共特工,在難民圍觀下執行槍斃後,屍體裝入棺材,由我艦回航時投入大海中。

「中越」的關係是「 朋友加兄弟 」

北越南侵掠池奪城,勢如破竹,四月中旬,大軍主力推近到西貢一百哩防線時嘎然停止,大家疑慮不解。

美軍簡報時說:「從未有過的事」。後來知道原因;因北越政府及南解﹝南方人民解放集團﹞背後各有蘇俄和中共兩方面的支持,對於誰先進入西貢市,在國際黨的領導權力象徵上,各有意見,堅持數日,經折仲後,由北越正規軍率先揚旗進城。

北越在巴黎協訂停火簽字兩年後,能夠有充份的準備,有不慮匱乏的後勤能力來進行南侵,是得到中共和蘇俄的支援。僅在一九七三和七四兩年裡,中共給予北越的軍事援助是十七億美元,來至自蘇俄的援助亦應相當。中共長久以來支持越南民族解放戰爭不遺餘力,那時候﹝正值文化革命﹞全中國動亂,老百姓忍耐住饑寒,卻以億萬的物資無償的援助北越河內。

胡志明大半生都在中國,從中國共產學習到「從鄉村包圍都市」的革命理念。周恩來曾說:中越的關係是「朋友加兄弟」。諷刺的是後來南北越統一後,中共所支持的南方人民解放集團被北越所併吞,雙方產生矛盾,兵戎相見,故有了五年後的1979年,發生中越邊境上中國式「懲罰越南」的新的一次「越戰」。

中共司令員楊得志率領連鋼盔都沒有的「小米加步槍」解放軍,跨過雲南的邊界鎮南關去「懲罰」北越,卻被河內部隊以前越戰虜獲的美式武器頑強抵抗,無功而退。

經過這一仗之後,中共才有了「國防現代化」的口號。

守聽民謠,待機撤離

兩年前﹝1973﹞美國撤軍後,祇留下一個龐大的包括陸海空及陸戰隊顧問團(DAO) ,及專業技術和中央情報局(CIA)人員,為數約有三千人。美國

國防部長史勒辛格在國會作証說:一旦南越遭共黨吞併,估計有百萬的南越人可能被遭到迫害。基於人道,美國政府通過十億美元人道款項,協助十萬越南人撤離計劃。

早在數月前,美國已完成了撤退越南難民計劃。安排了三個優先次序撤離。

第一.為美國政府工作的越南人。第二.越南安﹝全﹞寧局及情報人員。第三.越南政府高級官員及眷屬。

四月中旬,一位美使館人員私下透露,撤離行動在西貢淪陷前十四天已開始:美方將所有待撤人員編組,再分梯次由空中和海上管道進行。待撤的次序約定以美軍電台播出不同歌曲為信號,大家全日守聽。

在美使館服務的一位華裔宋先生說,當他在廣播中聽到開始連續播放屬於他這一批人員的歌曲「YANKY DO DO﹝一首美國南北戰爭熟悉民謠﹞」時,他須在一小時內趕到指定的地點集合,然後分別前往機場,或到大使館屋頂上搭直昇機,沿著上空有海軍戰鬥機掩護的路線,撤到西貢外海的航空母艦上。宋先生走前曾來辦公室告別,帶來一箱他收集的各式名牌手槍送我,他說你們有船來,可以方便帶走。

四十架巨型空運機,日夜從新山一機場,在菲律濱和關島之間往返載運。韓國和菲律濱同時各派出一艘運輸艦,澳洲亦派有 C-130 運輸機兩架來越,都順利提前將他們的僑民撤出。

四月二十日副武官少校黃肇南和行政官隨眷屬撤離去曼谷,武官處祇留下陸軍武官朱晉生上校,譯電官朱旌臣,女秘書越僑黎秀蘭小姐和我空軍武官四個人留守。

朱上校和我在國內原是舊識,初認識他時我還是中尉飛行員,他那時候

他已是一位步兵營長。朱兄做事思慮敏捷,為人爽直,在局勢緊張時,他守在辦公室,辦理電稿和國內保持密切聯繫,我則每日在外奔走越空軍總部,美顧問團或去新港碼頭和來越南的船艦聯絡。

我們運輸艦到達新港碼頭停靠,官兵一律不准下船,我每日上下午各去一次,向支艦隊司令蔣少將報告戰局發展情況。武官處隨時將情況向國內報告,投入應變。

朱譯電官日夜不停的收發電報,非常辛苦。他能一面敲著電碼鍵,一面點頭聽我說話發電。我從未見過能這樣「一心二用」的人。

大使館無法降落直昇機

在一九六八年越共發動一次春季突擊,越共以八萬六千人在同一時間,對越南順化、蜆港、邦美蜀及西貢等三十六個大都市進行瘋狂突擊。在那次突擊戰中,進入西貢市的七千名越共突擊隊全部戰死,西貢的守軍也傷亡慘重。

我國原來的大使館於在那次突擊時被摧毀,後由僑界部份捐款,另外擇在西貢現址,徵女王街一七五號重建。

這新建使館是一純中國宮殿式建築,紫色琉璃瓦頂,迴轉石雕梯階,四周有參天百年大樹,但在這輝煌的使館大院裡,呈現一股戰爭氣息。圍牆佈 滿鐵絲網,左右有兩面大鐵門,平時僅保持右邊一門通行,牆外門前堆積沙袋碉堡,日夜由國內派來的憲兵排防守,在他們的身旁豎著六隻M-16自動步槍和成箱的手榴彈,防衛突襲。

有一天,許大使在使館前面的院子召我前去。他問:「這院子裡能不能降落直昇機?」我回答說這個場地四周有樹木,電線和中間的升旗台,空間不夠,直昇機無法降落。

他望著使館屋頂說:「你看,在這個時候,我們這中國宮殿式的屋頂,多麼不切實際!」我理解到,許大使想在最後緊急時刻,借用美國直昇機將做最後留守使館的人員撤離。當時留守僅有大使,大使密秘書,我們武官二人等共計八人。

到如果用美國直昇機來最後撤館,那時機必在不可預知的時刻,隨時都可能。那時候我整天在外辦事,一旦使館突然撤離,很可能我被留置下來。我有了這樣顧慮,私下請館裡的華僑工友阿昆代買來一輛舊機車,裝滿油,放在大樓的後面。

情況瞬息變化,萬一我自外出回來,空無一人時,我可以換裝,夾在難民中去百哩外的頭頓,尋找那裡的運輸艦逃命。也曾想到,一旦被陷在西貢,僥倖不死,也成為俘虜。

救難飛機來越的計劃

四月上旬,其他各國救難船艦、飛機陸續抵達。十六日晚接到台灣國防部電令:「我政府擬派機來越支援難民撤退,即向越方協調安排一百二十人機組人員食宿交通,安全及必要飛機修護支援 」。

這一通電報的內容僅說了人員,卻未具體說明來越的機型和機數,我無法向越南空軍洽商。立刻回電請示:急需知道來越機型,架數,何等級修護支援﹝小自換零件,大至換發動機等﹞ 以及有無攜帶醫藥,救濟品等資料等,但未得到答覆。

四月二十二日上午十時我參加中、美、韓、菲、澳國臨時編組的國際救難協調會,由越方副總理潘光旦主持。各國分別提報來越支援救難飛機,船艦裝載能量。我僅根據國防部那份「粗糙」的電文,來員共一百二十人,以每一架飛機六員編組判斷,機數約可能為運輸機二十架。權宜的向大會做了提報。

當天的晚上,台北電視報導這一個消息。半夜裡朱譯電官送來由總長署名急電,電文是:即查明何人洩露我政府將派機二十架赴越救難事云云。

顯然我提報來越台灣派機二十架飛機的事已由媒體報導出去,觸怒台北,我犯了「洩密」之嫌。我將電文出示大使。

大使說:「各國飛機,船艦來越的事,全世界的報紙都已報導,台灣飛機來一架十架,意義都是一樣,軍方還在保密上做文章!」「國防部不說明台灣對越方能有那些支援,卻先問人家怎樣接待他們來的人」。

他又說:「國防部知不知道越南在打仗!」。

澳洲來西貢協助難民的二架C-130大型運輸機載來醫藥物品。他們向越航公司租用停機坪,自購油料,機員都睡在機上。

這時國內在屏東基地的空運部隊,已完成了二十架C-119運輸機來越的準備,人員採取全日待命,祇待越方同意,隨時起程飛來新山一機場。

等待越方同意我們飛機前來的事,幾日未見答覆。一位越方國防部情報官對我說,他們認為我方飛機載運量小,無法提供台灣方面飛機停放位置,及人員食宿和交通等支援。我空軍運輸機來越的計劃就此作罷。

幸運的一百二十八人

四月十九日,幾經聯繫,美方同意支援我大使館 C-130運輸機一架。先載運一批僑領和忠貞文化人出境,他們都是越共黑名單上人士。我告訴秘書小姐黎秀蘭已為她安排一個機位,可搭這架飛機離越去台灣,但無法給她的家人空位,明天早上六時前必須來使館集合。

第二天清晨她並未出現,我認為她或許不願離開父母而放棄這一機會,十分鐘後她哭紅著眼睛來了。

前一天已私下通知分配機位的人,要他們當日清晨六時前必須到黎文友街十二號,方仲民參事的家中集合。方參事是陳香梅的妹婿。

我清晨到方參事家門口時,牆外不見任何人影,推開大門驚嚇一跳,原來全部人早在前一晚到齊,大人小孩都靜坐在室內或和院子中。

每一個人都焦慮的希望儘快離開,我們僅能用三輛小轎車來載送他們到機場,誰先走呢?一時猶豫。我當即決定攜有小孩子的人家最先上車,每車擠上七個人,我開第一輛,兩位華僑工友兩輛殿後。 經過市約區,「四教派」正舉行和平大會遊行,戒嚴受阻。

下車與軍警交涉一陣後,拉開拒馬方讓我們通過。三輛車來回往返,終於在下午一時半左右將全部一百二十八人送到機場,與美方約定的美航公司機務室旁邊一處隱敝地點會合。

在運送時,華僑唐立誠先生帶著一兒一女上車,我問:「你太太呢?」他說她有一些事須處理過後再走。我問她怎麼再走?他沒有回答。唐先生是越僑中華民國軍事學校同學會會長,是早年我空軍氣象人員。

第二天一早,唐太太來使館,說要想盡快離開西貢。她用廣東腔的華語說:「不是祖國有喊﹝很﹞多飛機來了麼?」。唐太太數年後始離開越南 。

一架C-130滑過來,匆促登上飛機,飛離西貢。先飛往菲律賓的克拉克基地,再轉由我空軍C-119機接去台灣。這是唯一整個計畫撤僑行動的一百二十八人。

我們走吧!

四月二十六日上午,我去美軍顧問團參加例行簡報,簡報取消。敲開美空軍武官WOOD上校的辦公室,見他辦公室內幾無一物。僅桌上前放著手槍,鋼盔和一箱軍用乾糧。他指著放在地上的床墊說,在地面已睡了三天。

我問說:「你甚麼時候離開?」。

他回答說:「抱歉,我們不允許說出撤離(withdrawal)」,他反問我是不是已打包 (packing)了。」

我說「上校,我瞭解了」急忙回館。許大使聽我報告所見情況後,先是驚愕意外,接著說:「和我去美國大使館。」 到達使館,見裡外擠滿了人潮,許大使上樓。 我在院子等候。

院子裡一團紊亂忙碌,陸戰隊士兵正忙著把東西抬上屋頂,由直昇機載送去航空母艦。

見一個軍官拿著冊子,指揮兩個士兵拆開數個大紙箱,自箱裡面取出成疊嶄新美金鈔票,點數登記後,丟進汽油桶裡燒燬。燒毀美金,除非是此時此地,世界上恐怕再不會看到這樣的事。

許大使與馬丁大使面晤一會便出來了,他對我說:「我們離開吧!」

我回到辦公室,先把重要文件堆到院子地上燒燬。然後去向一位越南朋友范炳雅先生告別。

家父在1945中日抗戰勝利那年,曾經派赴越南接受日軍投降,在北越河內認識一位越南朋友。范炳雅是他中文名字,父親和他保持聯絡許多年。范先生在一九五四年來南越,在西貢經營照相器材生意。

我初到越南時,曾在范炳雅先生家中住過幾日。每次見面,他就拿出地圖,劃著圈說:「TODAY HERE

NO MORE ﹝今天這裡又失守了﹞」。那天我去告別時,他太太放聲哭起來。

已無太多時間,決定不去住所去取回行李。冷靜的坐下,心裡想這樣一走,那些需要我幫助的朋已無能為力。有一位國內海軍軍官曾給我的電報面說:「請助我父母出來,我向您磕頭致謝!」內心湧上來無限的激動和歉疚。這天是一九九五年四月二十七日中午,已聞零星砲彈聲。

我解下腰上的手鎗,將鎗內撞針取出丟出窗外,將手鎗丟棄桌上。又毫無意義的順手將桌上一把剪刀放進手唯一行李提箱裡,當時想是為這場噩夢留下一點的信物 。

越南淪陷後台灣有一本「南海血書」詳盡報導上萬的僑民日後搭乘漁船、舢舨逃離景況。

晚報記者,困陷西貢

下午二時我提著手提箱和鋼盔離開,坐上越南安寧﹝全﹞局支援的一輛裝有窗簾的車子,直奔新山一機場。事後回想起來,當時穿著空軍制服,頭上卻戴著陸軍鋼盔,那樣子一定十分可笑。

往新山一機場路上沿途人潮遠處可聞爆炸聲音。華航奉行政院蔣經國院長命令,派一架707來西貢作最後的接運留守人員。當時機場除美軍飛機外,所有民航機全部停航。

在機場的外面,遇見大華晚報駐西貢記者劉日昇,他為了兩個在越南出生的兒子不得出境,非常著急,愛莫能助。

出關撿查時,在我前面一位抱著孩子的婦人,聯檢人員從她手上暖水瓶裡發現幾塊黃金,將她攔下。

她也一時不知如何是好,當憲警們正在討論如何處理時,我迅速搶過她手中的孩子,抱在手上,推著她往前急跑,直奔約有五十米距離的華航飛機,進入艙內。依國際慣例,華航的機艙內是我國領土的延伸,進入機艙便可保安全。進入艙內後並也未見越方聯檢人員趕來阻止。

這位女士就是被越共槍殺的李樹恆的夫人,她是由許大使向越南外交部請求,才特准她帶孩子出境。那個我搶抱的孩子,現在應已是三十餘歲的人了。

人去樓空、孤杯獨飲

飛機離地後,圍繞著機場,螺旋式爬昇,待高出炮火安全高度後,轉向東北方飛向台灣。每一個人對著窗外的越南,投下沉痛的最後一瞥。

大使館最後撤離時,我將全部鑰匙交給在使館工作多年的華裔工友阿昆,托付他看管全部使館的房產,並告訴他「等我們回來!」。

人去樓空後,這位年輕的工友,也許會一人在金璧輝煌的中華民國大使館的大廳裡,坐在往日留下準備宴會成堆的洋酒上,舉杯獨飲和沉思。

後記

四年後,一九七九年,我在在舊金山領事館服務,遇見許大使來館,那時候他已退休,我們握手未談話。同時知道精通英、法、越語的秘書黎秀蘭小姐在洛山磯太平洋電話公司工作,她是透過國際紅十字會協助,由台灣到美國。

范炳雅先生一家在西貢淪陷三年後,付出二百八十兩黃金全家得以出來,現居在法國。父親生前一直和他保持聯繫。

大華晚報派駐記者劉日昇拘困越南十二年後,在一九八七年四月二十六日回到台灣。在電視上看見他抵達中正機場,擁抱親人,老淚縱橫,恍如隔世的畫面令人心酸。

朱武官後來又再度外派到賴比瑞亞,擔任軍事顧問團長,我電話中向他道賀新職,他說:「那裡全是野人呀!連立正稍息都不會,不過要比起我們在越南時來好辦多了」。

千萬的越南華僑,為了生存或尋求較理想的生活,遠在異邦,寄人籬下,心縈祖國,卻也逃不過覆巢之災。經歷這場戰爭的人,豈能忘情。

越戰,祇是歷史的瞬間,不知是否還有更多不可預知的未來。

2005年台北﹝摘於『我在空軍那些年』﹞

No comments:

Post a Comment